Bien avant Ghislaine Maxwell, ces femmes qui exploitaient d'autres femmes

Temps de lecture: 10 min

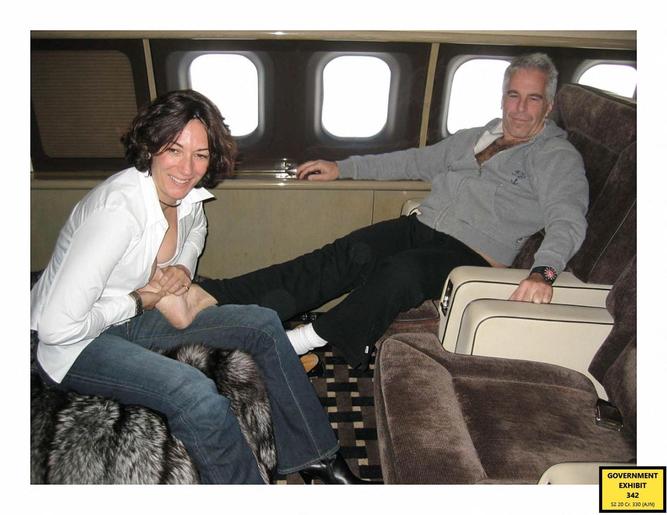

Voici quelques semaines, à l'ouverture du procès de Ghislaine Maxwell, son avocate, Bobbi Sternheim, allait nous resservir une vieille histoire adaptée à sa sauce: «Depuis Ève accusée d'avoir tenté Adam avec la pomme, a-t-elle déclaré, c'est aux femmes que l'on fait porter le chapeau des errements des hommes.» Pour parfaire cet étrange amalgame entre Ève et Maxwell, Sternheim s'en est prise aux accusatrices de Jeffrey Epstein pour invoquer leur propre implication dans leurs agressions. Comme si l'avocate espérait faire du sexe de sa cliente un écran de fumée capable de brouiller les pistes et, peut-être, de soulever quelques doutes plus ou moins raisonnables.

Le procès a repris le 16 décembre et l'accusation (qui a présenté ses conclusions le 10 décembre) espère que le jury verra les choses autrement: qu'être une femme ne dispense pas, et ne devrait pas dispenser, d'une potentielle complicité dans une agression sexuelle, y compris en matière de préparation, de facilitation et de perpétration. Et en réalité, comme l'a détaillé Lara Stemple dans Slate, il n'y a rien de rare là-dedans.

Si les violences sexuelles relèvent, du moins en partie, de l'exercice du pouvoir, pourquoi des femmes –surtout si elles sont en manque d'argent ou d'influence– ne s'y joindraient pas? Et si cette participation féminine a même de quoi être cruciale pour que les violences aient lieu, comme l'ont récemment développé des universitaires et des juristes dans le Washington Post, le sexe ne devrait en aucun cas être une circonstance atténuante lorsque quelqu'un s'est rendu coupable de ce qui est reproché à Maxwell.

En tant qu'historiens, nous pouvons attester de l'ancienneté du phénomène. Depuis l'époque d'Adam et Ève (qu'elle se soit déroulée sur Terre ou au paradis), il y a toujours eu des femmes prêtes à aider les hommes –surtout les riches et puissants– à violer et agresser sexuellement d'autres femmes et jeunes filles. Des femmes dont le rôle fut bien souvent essentiel dans la chasse aux victimes.

Malheureusement, comme l'histoire l'a aussi montré, trop de femmes comme Ghislaine Maxwell s'en tirent à bon compte: pas seulement grâce à leur richesse et leur pouvoir, mais aussi et surtout, justement, grâce à leur sexe. Estimer qu'en matière de crimes graves –et même de crimes sexuels– les femmes seraient forcément innocentes est une croyance qui ne date pas d'hier.

Le fait est que l'histoire nous offre, et en abondance, des exemples de tout ce dont est accusée Maxwell. Le passé regorge de femmes aidant et encourageant l'exploitation et les violences sexuelles commises par des hommes, généralement puissants, sur d'autres femmes et adolescentes.

Entre les gouttes

Pour prendre un cas relativement récent, plongeons-nous dans le livre de l'historienne Julia Laite, The Disappearance of Lydia Harvey. Dans cette histoire de trafic sexuel international datant du début du XXe siècle, la femme qui aura le mieux tiré parti du système judiciaire n'est pas Lydia Harvey, la victime, mais Veronique White, la prostituée et maquerelle qui l'aura bernée et pervertie.

La grande, belle, élégante et charmante White, qui faisait tourner avec son mari un petit business de proxénétisme, n'avait pas l'éducation, la famille et les relations de Ghislaine Maxwell. Mais d'autres points communs entre ces deux femmes sont pour le moins troublants.

Il y a les beaux vêtements, les cadeaux, la femme d'un certain âge sexuellement désinvolte, et même un perroquet servant à amadouer les jeunes filles (Maxwell avait pour sa part un adorable petit chien) –autant d'éléments dressant le tableau de violences permises et banalisées. Et grâce à son sexe, Veronique White a eu tout loisir de disparaître dès qu'elle en a eu besoin –ce dont elle ne s'est pas privée.

À l'instar du cas étudié par Laite, les femmes se livrant au trafic sexuel et au proxénétisme semblent souvent avoir échappé aux poursuites et aux sanctions, comme les hommes qui les employaient, mais les efforts pour les traduire en justice n'ont pas pour autant été inexistants. Il va sans dire que les Européens chrétiens du Moyen Âge partageaient avec Sternheim l'intérêt pour les leçons que l'humanité peut tirer de la Genèse, et cette période a toute son utilité pour aborder la question des femmes complices de violences sexuelles masculines. S'il fut plus lumineux qu'on a tendance à le penser aujourd'hui, le Moyen Âge fut également un temps d'inégalités sociales et genrées endémiques, un contexte des plus propices à la coercition et aux agressions sexuelles.

Coercition active

Si nous avons peut-être du mal à concevoir que des femmes puissent faire ce genre de choses à d'autres femmes, les médiévaux avaient parfaitement conscience du rôle essentiel qu'elles étaient à même de jouer –et qu'elles jouaient effectivement– dans la coercition de leurs semblables. Par contre, savoir si cet aspect coercitif du sexe était un phénomène à condamner ou faisait simplement partie de la vie était sujet à controverse.

Les guides sur «l'amour courtois» (la séduction), surpeuplant les écrits littéraires médiévaux à la suite du poète romain Ovide, détaillent volontiers l'importance d'une intermédiaire ou d'une entremetteuse, une femme dont l'aide est vitale pour permettre la séduction, le viol, ou les deux. Malgré les objections de théologiens et autres autorités morales comme Christine de Pizan, brillante poétesse et écrivaine du XIVe siècle, ce genre de guide de séduction et de viol aura joué un rôle aussi central que choquant dans la vie culturelle et l'éducation médiévales.

À LIRE AUSSI

L'affaire Epstein remplit toutes les cases de la théorie du complot

Lecteurs et auditeurs, jeunes et vieux, garçons dans les salles de classe ou dans les universités, mais aussi public de cour écoutant chansons et poèmes, apprenaient comment un homme pouvait, surtout avec l'aide d'une femme, obtenir celle qu'il désirait –et si nécessaire par la force. Par exemple, un personnage récurrent de la littérature ibérique, la «trotteuse de couvent», assistait les moines et les prêtres dans leurs «conquêtes».

Parfois, les familles engageaient des femmes, des duègnes, pour protéger leurs filles, mais elles étaient facilement corruptibles et, moyennant finances, devenaient des intermédiaires facilitatrices de séduction, d'enlèvement ou de viol –soit tout ce que les familles avaient voulu empêcher en faisant appel à elles.

Proxénètes dijonnaises

On trouve dans les archives judiciaires des exemples de la manière dont des femmes pouvaient tirer profit de l'exploitation de leurs semblables. Ainsi, en 1463, les autorités municipales de Dijon consignent-elles des témoignages sur les activités d'une femme, Symonne, épouse de Jean Rouhet. Jacotte, une orpheline allant sur ses 17 ans, explique aux autorités les circonstances de son viol. Sa famille l'avait envoyée à Dijon pour qu'elle trouve du travail, et elle en avait déniché dans un hôpital.

Un matin, quittant un temps la maison-Dieu pour aller chercher du pain pour une petite malade, elle avait croisé dans la rue Symonne, qui lui avait demandé si, par hasard, elle n'avait envie d'une meilleure situation. Jacotte avait répondu par l'affirmative et Symonne lui avait dit connaître un bon endroit où elle allait être mieux pourvue, logée en sécurité avec d'autres femmes, et où on lui donnerait même une nouvelle robe et un chapeau. Sauf que c'était un piège. Jacotte fut frappée et violée par Jean Jeannin, un valet marié et âgé d'environ 34 ans, qui avait payé Symonne pour qu'elle attire Jacotte loin de l'hôpital.

À LIRE AUSSI

Les serial killers hommes et femmes choisissent leurs victimes différemment

Dans une histoire encore plus sinistre se déroulant une dizaine d'années plus tard, Perrenotte, une autre orpheline de 13 ans employée comme servante auprès d'une riche famille de Dijon, fut attirée dans la maison d'un prêtre par la promesse d'un meilleur emploi. L'une des domestiques de l'homme d'église, une veuve nommée Alison, allait lui faire miroiter une meilleure paye et une nouvelle robe.

Perrenotte témoigna avoir été retenue dans la maison du prêtre pendant sept semaines, partageant parfois sa couche avec Alison, et déclara avoir été violée à plusieurs reprises par le prêtre. Le religieux, bénéficiant de sa position de force et de son statut protégé d'ecclésiastique, put échapper à la justice et laissa les deux femmes s'affronter au tribunal. Sous la torture, Alison finit par avouer.

À Dijon, capitale du duché de Bourgogne, le rôle de femmes comme Alison et Symonne était central pour permettre aux hommes d'avoir des relations sexuelles extraconjugales. Dans son ouvrage sur l'histoire de la prostitution dans la France de la fin du Moyen Âge, Jacques Rossiaud souligne l'importance des femmes comme Symonne pour faciliter la prostitution non autorisée.

Par exemple, il explique que sur les quatre-vingt-trois bordels privés et illégaux qu'il a pu retrouver à Dijon, soixante-quinze étaient tenus par des femmes. Souvent, il s'agissait de toutes petites boutiques, avec une maquerelle hébergeant une ou deux femmes ou jeunes filles dont elle vendait les services. N'étant pas prostituées agréées dans les maisons closes municipales, qui leur offraient au moins une protection de principe, les femmes et jeunes filles travaillant dans ces établissements clandestins étaient beaucoup plus vulnérables aux violences et à l'exploitation, ainsi qu'aux poursuites pour adultère ou fornication.

À LIRE AUSSI

Les femmes, ces criminelles (presque) comme les hommes

Pour leur action dans ces séductions, agressions et viols, certaines femmes, dont Symonne et Alison, furent poursuivies et punies. Qu'importe ce que l'avocate de Maxwell tire de l'histoire d'Adam et Ève, dans quelques affaires de violences sexuelles impliquant des femmes, nous constatons que seule la pourvoyeuse est punie –dans de nombreux autres, c'est l'homme, et parfois, ce sont les deux. Reste que le plus souvent, l'issue des enquêtes nous est totalement inconnue.

En ce qui concerne Symonne et Alison, on sait néanmoins qu'elles furent toutes les deux condamnées pour proxénétisme et soumises à châtiment public. Qu'elles furent fouettées, mises au pilori et obligées de porter un chapeau de paille illustrant la fourniture et la vente d'une femme à un homme. Et nous voilà dans l'un des nombreux moments de la vie d'un historien où l'on pourrait regretter l'absence de représentations picturales de tels châtiments, ou la médiocre conservation de la paille depuis le Moyen Âge. En l'état actuel de nos connaissances, nous en sommes laissés à notre imagination. Après leur humiliation et sévices publics, les deux femmes furent condamnées à quitter la ville.

Du côté des violeurs, Jean Jeannin fut lui aussi arrêté et torturé, mais, contrairement à Symonne, il nia avoir commis ce crime. Et comme souvent avec les archives judiciaires médiévales, nous ne connaissons pas son sort final. Quant au prêtre assisté par Alison, il fit valoir son privilège ecclésiastique et son droit à n'être jugé que par un tribunal religieux. D'autres hommes n'ayant pas réussi à fuir, ou à se couvrir par une quelconque exemption ou un privilège judiciaire, furent, comme Symonne et Alison, battus et ostracisés voire, dans certains cas, condamnés à mort.

Antoinette de Maignelais, fournisseuse d'adolescentes

Mais de peur que Sternheim nous pense aller dans son sens (que les Ève sont toujours punies pour les crimes des Adam), précisons que les poursuites et les châtiments consignés à l'encontre d'hommes pour agression sexuelle, enlèvement ou séduction sont bien plus nombreux que pour les femmes complices. Cela étant dit, nous pouvons également trouver bien des cas d'hommes graciés ou échappant généralement à toute sanction, surtout chez les riches et puissants.

Ces quelques exemples, tirés des riches archives judiciaires de Dijon, sont étroitement liés à l'histoire de la pauvreté urbaine de la fin du Moyen Âge. Les bouleversements dus à la peste, à la famine et à la guerre allaient attirer à la ville toujours plus de jeunes femmes en recherche d'emploi, et le travail sexuel clandestin était un expédient essentiel, bien que dangereux, de la lutte pour la survie. Mais des tendances similaires se font également jour au sein de l'élite médiévale. On raconte que dans les dernières années du roi Charles VII, avant sa mort en 1461, sa dernière favorite, Antoinette de Maignelais, aurait cherché à conserver ses faveurs en lui procurant des adolescentes nobles.

Comme l'écrit un chroniqueur, qui n'était certes pas friand du roi Charles, Antoinette s'arrangeait toujours pour que le roi soit accompagné d'au moins trois ou quatre jeunes femmes extrêmement belles, parées des plus beaux atours aux frais du royaume. Le chroniqueur raconte également comment les familles nobles, conscientes des risques pour la vertu de leurs filles, mais aussi des gains pour leurs lignées, acceptaient de les envoyer à la cour royale. Il décrit une jeune et belle femme de province en larmes au moment de son départ de la maison paternelle, et ajoute qu'elle fut reçue avec enthousiasme par le roi et sa maîtresse.

À LIRE AUSSI

La justice est moins sévère lorsque les criminelles se conforment aux stéréotypes de genre

Rien de surprenant à ce que les hommes auteurs de crimes sexuels dans l'Europe médiévale soient souvent parvenus à passer sous le radar ou, du moins, à échapper aux poursuites, mais ce n'est pas parce que le Moyen Âge était un temps arriéré ou barbare. Comme aujourd'hui, bien des prédateurs sexuels n'eurent aucun compte à rendre parce que le pouvoir offre des privilèges. Et comme aujourd'hui, certaines femmes médiévales complices d'une telle prédation sexuelle, ou qui en furent directement autrices, purent tirer profit des normes de genre pour échapper à la punition, alors que même que leurs méfaits auront été justement facilités, et leurs victimes attirées, parce qu'elles étaient des femmes.

Pas de passe-droit

La plupart des femmes impliquées dans le commerce d'autres femmes demeurent impunies, et très peu de leurs victimes acceptent le risque d'une dénonciation. Ce qui nous ramène tout droit à la défense de Maxwell par Sternheim: parce qu'elle est une femme, elle ne serait qu'un bouc émissaire, et le seul doigt accusateur devrait être tourné vers Epstein, ainsi que vers ses victimes parce qu'elles accusent injustement Maxwell.

Comment un jury contemporain pourra-t-il appréhender les accusations portées contre Maxwell? Les jurés seront-ils capables d'imaginer qu'une femme comme elle, avec sa manière d'être et de se comporter, soit capable de coercition et d'agression sexuelles? Il semble que la question de la responsabilité des complices de violences sexuelles nous soit encore difficile à aborder, et cela même si nous avons bien conscience que tous les célèbres prédateurs en série tombés avec #MeToo n'auraient pas pu agir de la sorte sans de tels complices –avec des gens, hommes ou femmes, qui leur ont amené leurs victimes, ont fermé des portes ou leurs yeux.

Que ce soit aujourd'hui ou à l'époque médiévale, notre système judiciaire et nos semblables semblent tout autant disposés à laisser le pouvoir et les normes de genre interférer avec la justice. Mais s'il est essentiel de ne pas blâmer les victimes, comme nos systèmes genrés de «justice» nous l'autorisent trop souvent, il est tout aussi crucial de ne pas faire du genre un joker permettant aux autrices et complices de violences sexuelles d'échapper à leurs responsabilités. Car si l'histoire est ancienne, elle n'appartient encore nullement au passé.